In der Gemeinde Herscheid befinden sich 13 Baudenkmäler, 5 Bodendenkmäler und 1 bewegliches Denkmal. Von diesen Denkmälern befinden sich 15 in privatem, 3 in kirchlichem und 1 in kommunalem Eigentum. Durch Eintragung der Denkmäler in die Denkmalliste unterliegen sie den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes, nach denen sie u.a. zu schützen, zu pflegen und sinnvoll zu nutzen sind.

In der Denkmalliste der Gemeinde Herscheid sind folgende Denkmäler eingetragen:

Baudenkmäler

- Spieker

- Apostelkirche

- Villa Alberts (s. weiter unten)

- Vier Grabdenkmäler (s. unten)

- Backhaus Waldmin

- Bauernhaus Schlucht

- Schwarze-Ahe-Hammer

- Bahnhof Hüinghausen

- Wehrspeicher Elsen

- Neuenhaus

- Grabstein Anna-v.-Holtzbrinck

- Hof Alfrin

- Wohnhaus Plettenberger Straße 1

Bodendenkmäler

- Sperrwall Wellin

- Landwehr im Kählertal

- Böschung südlich des ehemaligen Bahnhofs Hüinghausen

- Böschung nördlich von Kiesbert

- Vermessungspunkt Nordhelle

Bewegliche Denkmäle

Dampfloks u.a. Märkische Museumseisenbahn

3.) Das Wohnhaus Alberts – eindrucksvoller Baustil des 19. Jahrhunderts

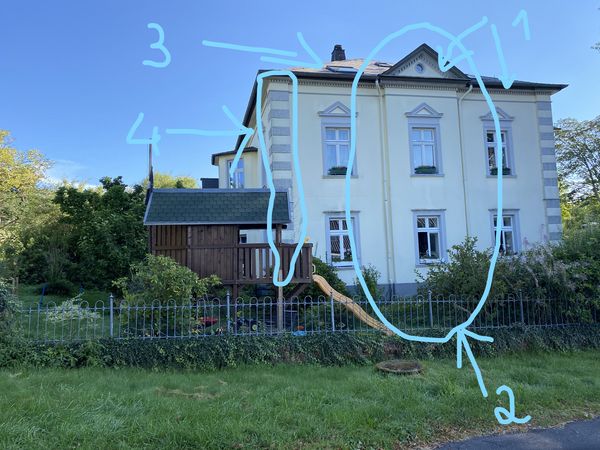

Nicht jedes Denkmal erkennt man direkt auf den ersten Blick als ein solches. In der Denkmalliste der Gemeinde Herscheid befinden sich nämlich nicht nur die erkennbar historischen Gebäude wie die Apostelkirche und der Spieker, sondern auch ein Wohnhaus von 1870 an der Plettenberger Straße in direkter Nachbarschaft des Martin-Luther-Hauses. Sicherlich ist das Gebäude dem ein oder anderen Bürger schon einmal ins Auge gestochen, denn die alte Villa fällt durch ihren Baustil zwischen den anderen Gebäuden im Ortskern auf.

Das sogenannte Baudenkmal, das in Privatbesitz ist, wurde im Jahr 1984 unter Denkmalschutz gestellt. Das Haus wurde in einem besonderen Stil des 19. Jahrhunderts erbaut. Die Begründung des Amtes für Denkmalpflege des Landes Nordrhein-Westfalen für die Unterschutzstellung lautet folgendermaßen: „Dieses Gebäude bietet einen eindrucksvollen Einblick in die Bauweise und den Baustil des 19. Jahrhunderts für villenartige Wohnanwesen als Bestandteil landwirtschaftlicher Betriebe im Dorf. Es ist deshalb von besonders großem Wert für die städtebauliche und kulturelle Entwicklung der Gemeinde. Aus diesen Gründen besteht ein überwiegend öffentliches Interesse, das Denkmal zu schützen und zu erhalten“.

Ausschlaggebend für die Besonderheit des Gebäudes seien laut Denkmalamt der sogenannte Flachwalmkubus, also das flache, würfelförmige Gebäude mit dem besonderen Dach, bei dem je zwei schräge, kongruente Flächen (trapezförmig und dreieckig) gegenüberliegen und die trapezförmigen oben aneinanderstoßen und den First bilden. Diese Bauart war in der Zeit des Nachklassizismus typisch. In der Bauzeit um 1870 sei es ebenfalls typisch gewesen, mit sogenannten Risaliten zu bauen. Also ein horizontal vorspringender Gebäudeteil unter dem Giebeldreieck. Außerdem fallen die Verzierung unter der Dachkante auf (ionisches Gesims) und die besonders gestalteten Ecken des Gebäudes (Bosseneckquader).

4.) Die vier Grabdenkmäler

In unserer Denkmal-Reihe stellen wir an dieser Stelle vier Grabdenkmäler vor, die sich auf dem evangelischen Friedhof befinden. Dass Denkmäler in ihrer optischen Erscheinung ziemlich unterschiedlich sein können, zeigt sich im direkten Vergleich mit dem erst kürzlich vorgestellten Baudenkmal Villa Alberts. Eines haben jedoch alle Arten von Denkmälern gemeinsam: Sie sollen an längst vergangene Zeiten erinnern.

Bei den Grabdenkmälern handelt es sich um vier Grabsteine, die eigentlich gar nicht wirklich großartig auffallen. Sie befinden sich auf dem Evangelischen Friedhof an der Friedhofskapelle.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe stimmte einer Unterschutzstellung am 28. März 1984 zu, nachdem der Gemeinderat das Vorhaben kurz vorher in der Ratssitzung beschlossen hatte.

Die Begründung für die Unterschutzstellung lautet folgendermaßen: „Sowohl die beschriebenen Grabsteine und Grabkreuze sind von besonderer kulturhistorischer Bedeutung für die Entwicklung der Gemeinde Herscheid. Es besteht ein überwiegend öffentliches Interesse daran, diese für die Gemeinde Herscheid besonders wertvollen Kulturdenkmäler zu erhalten“.

Es geht um zwei gusseiserne lateinische Grabkreuze und zwei Grabsteine. Die Grabkreuze sind in Erinnerung an Peter Moritz Schmalenbach (1783 – 1838) und an seine Frau Marie Catherine Schmalenbach (1787 – 1863) aufgestellt worden. Diese sind wiederum die Eltern von Theodor Schmalenbach (1831-1901), Pastor und Superintendent aus Herscheid.

Peter Moritz Schmalenbach war als Gastwirt und Posthalter bekannt. Die erste Postanstalt in Herscheid befand sich am Neuen Weg. Allerdings nicht, wie man nun denken möchte, in dem bekannten Postgebäude, sondern auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das sogenannte „Meisters Gut“, das ab 1838 „Selters Gut“ genannt wurde, war das Wohnhaus von Peter Moritz Schmalenbach. Der Bäcker und Gastwirt fungierte ab 1833 als Postexpediteur.

Zwei weitere Grabsteine wurden ebenfalls unter Denkmalschutz gestellt. Es handelt sich einerseits um den Stein für Pastor Johann Arnold Wilhelm Spaeing (1817-1888) und seine Ehefrau Julie (1822-1884) und deren insgesamt drei Kinder Carl, Gustav und Julia Maria, die alle bereits im Kindesalter verstorben sind.

Ein weiterer Grabstein ist in Gedanken an das vierte Kind, Emma Geck (1855-1916) errichtet worden. Pastor Spaeing war evangelischer Pfarrer (ab1945 in Herscheid) und Superintendent.